María García, que acudió voluntaria a la zona cero, revive la magnitud de la catástrofe

Hay fechas que cambian la memoria de un lugar. El 29 de octubre es una de ellas para la Letur y la Comunitat Valenciana. En pocas horas, las lluvias desbordaron barrancos, anegaron pueblos enteros y colapsaron carreteras. La jornada dejó 229 muertos, miles de damnificados y la certeza de que las instituciones fallaron cuando más se las necesitaba.

A María García la tormenta la encontró en Almansa. Tenía 23 años y casi una década como voluntaria de Protección Civil. «Jefatura pasó el aviso meteorológico. Por la mañana ya estábamos en preaviso», recuerda. «Desconocíamos si en Almansa nos iba a rozar o a perjudicar», así que empezaron a revisar ramblas, prever rutas y preparar material. «Pensamos que sería una alerta más», confiesa. «Nadie se imaginaba que iba a ser lo que luego fue. Nadie dijo «yo sé como se hace»… Lo que pasó nadie lo había vivido».

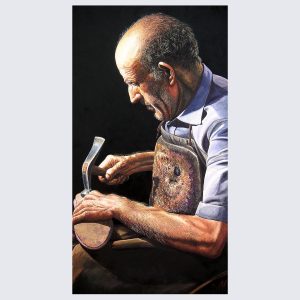

De la cuna al uniforme

María se define con una sonrisa como «una bebé de Protección Civil». Su padre, Juan Miguel, estuvo en la agrupación 30 años, de los cuales fue jefe durante 18. «Siempre digo que ‘Prote’ es mi casa. Es que escucho una sirena y levanto la cabeza, igual que él», comenta. Lo suyo viene de cuna. Tanto, que por su 16 cumpleaños, su familia le regaló dos cosas: su primera moto y la inscripción oficial como voluntaria. «Creo que me hizo más ilusión lo segundo», remata con una sonrisa corta.

La voluntaria habla con ese tono transparente que tienen quienes saben de verdad lo que implica llevar el chaleco naranja. «Seré joven, pero ya he estado en todas: Filomena, la pandemia, el apagón…». No ha faltado a una emergencia. Si la llaman, María responde.

Cuando llegó el momento de acudir a la zona cero de Paiporta, ella y otros «tres o cuatro compañeros» de Almansa no lo dudaron. El viernes, 1 de noviembre, marcharon en convoy junto a dos agentes de la Policía Local, durmieron en un pabellón, en Moncada, y al amanecer emprendieron camino hacia el epicentro de la catástrofe.

Al llegar, se quedó helada. «Había edificios con los cristales reventados por el agua hasta la tercera planta, coches apilados de diez en diez y montañas de lodo; tanto barro que no se veían las calles. Eso no lo había visto ni en las películas», recalca.

El primer día trabajaron sin descanso de once de la mañana a ocho de la tarde, asignados a un tramo de calle que pronto dejó de tener sentido. «Te dicen: de esta casa para allá es tu zona, pero no dejan de llegar personas pidiéndote ayuda. Al final actúas por instinto». Achicaron agua, retiraron barro y trasladaron todas las necesidades al Puesto de Mando Avanzado: comida, medicamentos, personas dependientes que no podían salir de casa… «Era una locura. Cada uno hacía lo que podía».

El segundo día, el cansancio dio paso al miedo. «Vivimos la falsa alarma de que se había roto el barranco del Poyo. Viendo lo que había pasado, dimos la alarma, desalojamos y mandamos a la gente a casa. Pensamos que si habíamos sacado una farola que el agua había doblado en «L» hasta el interior de una cochera, a nosotros nos podía barrer».

María no olvida el regreso: «La vuelta a Almansa fue lo peor. Llegas a casa, miras el móvil, la tele… y recuerdas todo. Estuvimos allí tres días y se me hizo como una semana». Incapaz de olvidar, María volvió a Paiporta días después, cuando comenzaron los trabajos en garajes y la recuperación de vehículos, mano a mano con la Policía Judicial encargada del levantamiento de cadáveres. Allí vio escenas que prefiere no detallar. «Piensas que, a lo mejor, eres la primera persona en ver a alguien que todavía lleva el cinturón puesto, pero tienes que estar porque has querido estar allí», zanja.

De vuelta a Almansa el 9 de noviembre, en pleno Ecuador Festero, el himno de la Comunitat Valenciana se interpretó in memoriam, en las escaleras del castillo. «Me tuve que ir. Era lo último que me faltaba para reventar», confiesa. Desde entonces, no ha vuelto a Valencia. «Me gustaría ir al sitio en el que estuve trabajando para decir «madre mía…», pero tienes miedo de volver», revela. Ha pasado un año y aún le duele hablar de ello.

«La dana es algo duro que hemos compartido muchas personas, pero que aún no se ha solucionado. No soy de política, pero hay familias que –por unos o por otros– no han recibido la ayuda que necesitan. Tendrían que pensar más en eso y menos en quién pudo hacer qué. Dejar las discusiones en los despachos». Su voz suena firme. La misma firmeza con la que, cuando suenan las sirenas, vuelve a ponerse el chaleco naranja. «Podré ayudar en lo que esté en mi mano, pero si no te dan medios…». Difícil.