Para mí, la Navidad era mi abuela. Todos los años viajábamos desde Madrid hasta su aldea, poco más grande que una peca de escarcha, apenas un puntito dibujado a boli sobre el frío mapa de la estepa segoviana. Allí nos encontrábamos los catorce; nietos, hijos y consortes, apiñados al abrigo de su económica cocina de hierro fundido.

Cada cual se buscaba las mañas para entrar en calor: los hombres mantenían acaloradas discusiones políticas bajo el umbral de la puerta, las mujeres hurgaban con brío en los caparazones de los crustáceos y los niños untábamos canapés con cuidado de no romper los panecillos. Mi abuela se ocupaba del horno y mi abuelo se afanaba en el vino. Aunque hubiéramos estado más cómodos y caldeados en cualquier otro lugar, a nadie se le ocurrió celebrarla en otro sitio: la Navidad –la de verdad– no busca confort, sino arraigo.

Con el tiempo, aquella cocina desapareció. Un ictus diluyó la memoria de mi abuela; las preocupaciones superficiales de la vida moderna instalaron una gélida distancia entre hermanos y primos. Finalmente, la Sole falleció en junio. A su marido, mi abuelo, le enterramos en noviembre. Sus partidas, sin embargo, nos unieron, y su forma de entender la vida –cuidado, familia, austeridad– se encendió en nuestros corazones como una brasa que nunca se había apagado del todo. Este diciembre me descubro intentando recrear algo de aquel calor antiguo, incluso ahora que la vida insiste en recordarnos que nada en ella permanece para siempre.

Así, mientras algunos y algunas se enzarzan en una guerra estéril por la idoneidad del alumbrado público –linternitas huecas que, más que iluminar, ciegan y oscurecen lo verdaderamente importante–, en mi casa la batalla es otra, infinitamente más tenue y silenciosa: aprender a con vivir con el diagnóstico que ha descendido sobre nosotros como un ave carroñera. Ese que sobrevuela las sobremesas, proyectando sombras largas sobre risas cortas, que apenas logran sostenerse erguidas.

La enfermedad obliga a mirar la Navidad desde otro ángulo, más terrenal y frágil. Una aprende que hay peleas que no importan y otras que se libran cada mañana, con un vaso de agua y una mano apretada. Y entonces descubro algo inesperado: que la Navidad vuelve a parecerse a la de la infancia, cuando el frío era inclemente y, aun así, la cocina estaba llena. Hoy, aunque la casa no es la misma y la silla de mi abuela permanece vacía, su recuerdo nos anima a mantener el calor incluso cuando la intemperie amenaza con entrar por las ventanas. La Navidad de este año no será brillante, pero será nuestra. Y aunque el cuervo siga planeando, aún queda un resplandor que no puede arrebatarnos: el de estar juntos, el de sostenernos, el de decirnos sin rodeos que el tiempo compartido es un regalo que no admite dilaciones.

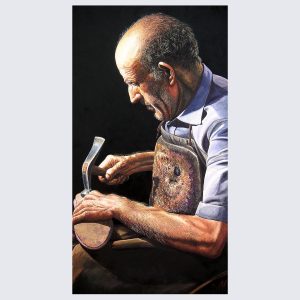

Para ver la ilustración completa del artista Paco Catalán, pulsa aquí